他人様のお子さんを見て、時間経過を感じることが往々にしてある。

マスコットボーイ&ガールだった彼らと、演奏会にいったり、花火をしたり。

ちびっこは成長して、私は老いていく(笑)。

でも、老いるということは、私にとっては怖い事では全くない。

どちらかというと、人生が豊かになることでもあるんだろうなぁと思った合奏だった。

今回の合奏で、2番Vnを弾いてくれたあの子の勘の良さは、相変わらず。

それを温かく受け入れ、愛情たっぷりの音で包み込む家族の色合い。

こういう音楽って狙ってもできないから、自然発生するのも音楽の面白さ。

愛情って、泉の如し。

一概にはそうも言えない人もいるけれど、私の周りは愛情豊かな人ばかりなので感謝だなぁ。

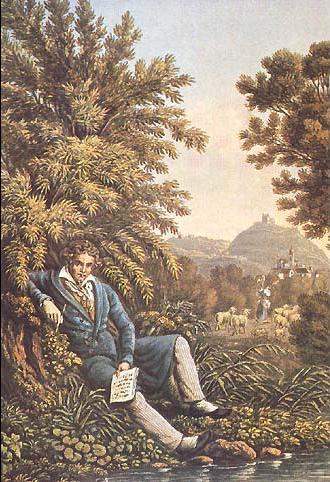

ベートーヴェンは第6番で自然風景を描きたかったわけではないと

スコアの前置きに解説者は書いている。

ベートーヴェンは、自然を見た人間の感情を描きたかったらしい。

見えるものを描くのではなく、そこに感情表出を描こうとするのが

なんともベートーヴェンらしいなぁと思う。

この人の音楽って、生と死が紙一重だし、あまりにも人間らしいなぁと思うことも多い。

それにしても、最終楽章の最初のClは、めちゃめちゃ難しい。

拍の取り方もだけれど、あの一条の光の色合い、音の伸び、輝きなどなど。

様々な作曲者が晩年にクラリネットをソナタを作る傾向にあったのは

クラリネットそのものがもつ特性故だと、ドイツベルリンフィルのライスターが言うてた。

シューマンもブラームスも、彼らのクラリネットソナタを吹いていると

光が強いほど闇は深い、闇が深いほど光は強い、ということを感じる。

人間ってそんなもんだろうなぁと思う。

どんなに明るく生きている人も、心の奥にある闇は消えない。

だから、おもしろいなぁと思う。

そして、以前に吹いた時よりも難しさを感じつつ、いかに自然に還れるかが課題だな。

この最終楽章のClの音。

場面転換でClを多用するベートーヴェンらしさもありながらも

生と死が共存しているなぁと思うようになったのは、年のせいかな。(笑)

同じ本を人生で3回読むと読み方が変わると言うが、

音楽も然りだなぁ。

久しぶりにこの曲を使ってディズニー映画も見てみますかねぇ。

ちなみに、曲の中で描かれている小川。

ジャンプできる小ささだったのが、見に行った時は衝撃だった。(笑)

(Cl.sonne)

【練習場所】

夙川公民館1階 第2集会室

【練習参加者】

管 Fl=0, Ob=1, Cl=2, Fg=0, Hr=1 以上4名

弦 Vn1=1, Vn2=1, Va=0, Vc=2 以上4名 合計8名

【練習曲】

ベートーヴェン/交響曲第6番 第1~5楽章通し、1・2楽章

【お知らせ】

・次回より交響曲第6番

ほんまに、生きる喜びに溢れていて、これもまた【名曲】だと再認識だわ。心を表現する音楽、まさにロマン派やね。

【事務連絡】

日誌にインスタを載せてみたよ~